央國企穿透式監管落地難?紅圈工程管理系統給出數字化破局之道

國務院和國資委多次強調的“穿透式監管”,早已不是簡單的監管技術升級,而是一場牽動央國企管理理念、組織架構、運營模式和公司治理的深刻變革。從“管企業”到“管資本+管過程”的核心轉變,對企業的風險防控、數據透明、流程合規提出了更高要求——可如何把抽象的監管要求,變成可落地的管理實踐?這成了不少央國企的核心難題。

紅圈工程管理系統憑借對工程建設行業的深耕和先進技術架構,以“全層級、全流程、全要素”為核心,為央國企打造了一套穿透式監管數字化解決方案,真正助力企業從“形式合規”邁向“實質風控”。

一、先搞懂:穿透式監管到底變了什么?

穿透式監管的核心邏輯,是從傳統“管企業”向“管資本+管過程”深度結合轉變,這種轉變體現在目標、思維與實踐的多重維度:

從目標與思維看,過去監管更關注“程序正確”,企業也常抱有“被動接受檢查”的心態;如今則轉向“洞察業務實質、防控真實風險”——監管機構與企業總部不僅要“報告沒問題”,更要“看清錢去哪、事誰辦、風險在哪”,企業也必須建立主動發現、預警、處置風險的機制,畢竟數據已實現實時或準實時透明。

要落地解決方案,首先得看清監管模式的根本性轉變。和傳統監管相比,“穿透式”的核心差異體現在四個維度:

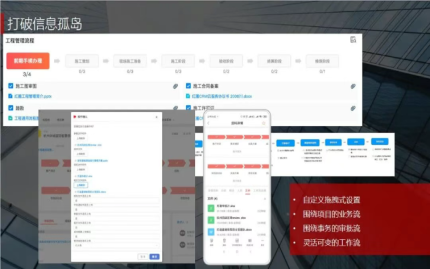

從“看不穿”到“看得清”:不再受限于企業層級多、架構復雜的壁壘,打破“信息孤島”和監管盲區,實現對三四級乃至更底層子企業、項目的動態實時監控,監管視線直抵基層末梢。

從“形式合規”到“實質穿透”:不滿足于合同合法、流程走完的表面合規,更要深挖業務本質——比如審查關聯交易時,會驗證定價的商業合理性,從根源上防范利益輸送。

從“事后處置”到“事前預防”:靠智能化系統把風險防控關口前移,用大數據、AI技術識別異常交易、違規行為,實現實時預警甚至攔截,避免“事后救火”。

從“人工管理”到“數智驅動”:監管的落地離不開技術支撐——既要建在線監管系統監控“三重一大”,也要打通業財數據防虛構交易,更要靠AI篩查敏感消費、超標準報銷等問題。

二、紅圈破局關鍵:“一個平臺+四大穿透”

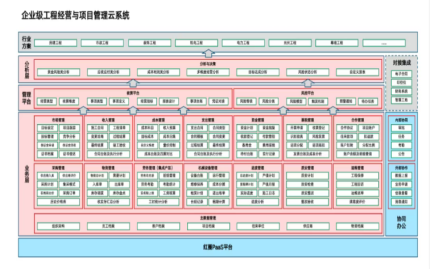

面對這些監管新要求,紅圈的核心思路很明確:把監管規則“嵌”進業務流程,讓數據在業務發生時自動產生、實時匯聚、智能分析,最終形成管理閉環。而這一切,都依托于“一個平臺+四大穿透”的架構。

1.一個平臺:打破信息孤島的“基礎盤”

搭建統一的數字化智能管理平臺,打通集團總部、各級分子公司、項目部之間的信息壁壘——不管是總部想看基層項目數據,還是項目部要同步進度信息,都能在同一個平臺上實現,避免數據“層層衰減”。

2.四大穿透:直擊監管核心需求

數據穿透:讓數據“真、準、實時”

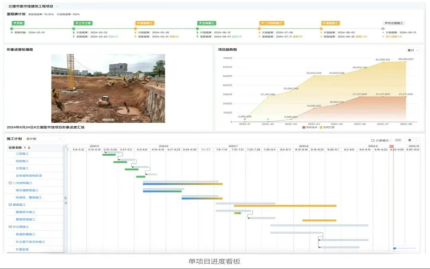

紅圈系統內置工程項目管理標準數據模型,統一各層級項目的數據口徑、編碼規則與業務流程,從源頭保障數據標準化。通過移動APP、物聯網設備、API接口等方式,系統實時采集現場進度、質量、安全、成本等業務數據,自動匯總至集團平臺,減少人工干預與數據篡改風險;同時支持集團→分公司→項目部→作業班組的多層級組織架構,在權限可控前提下實現數據自下而上透明匯聚,配合實時數據同步與可視化看板,實現從項目末梢到集團總部的“一鍵穿透查詢”,快速定位問題、追溯根源。

業務穿透:全生命周期在線可控

系統覆蓋投標、立項、施工、竣工、運維的項目全生命周期,將各環節業務流程在線化,確保業務數據自然沉淀、過程透明可視。針對項目現場管理需求,紅圈提供電腦端與移動端雙端支持,現場人員可實時上報進度、質量、安全情況,系統配備水印、定位功能保障數據真實性,打通信息傳遞“最后一公里”;同時實時監控人、機、料等資源投入方向與效率,自動分析資源使用效益,確保資源向主業與重點項目集中。

風險穿透:智能預警防患于未然

基于AI算法構建風險識別模型,紅圈系統實現對資金、成本、合規等重大風險的動態監測與智能預警。在資金管控上,系統將線上支付審批與合同關聯,自動匹配合同約定、預算金額與實際進度,對超合同支付、超預算付款等異常實時預警;在成本管控上,實時對比目標成本、實際成本與動態盈虧,對成本異常波動進行毫秒級預警,并預測成本超支風險;針對“三重一大”等重大事項,系統記錄決策全過程,從議題申報、方案論證到決議執行,每一步操作留痕可追溯,滿足事后審計與監督需求。所有審批流程線上化運行,自動記錄審批意見、時間、人員,形成不可篡改的電子證據鏈,實現權責清晰、違規可溯。

權責穿透:責任到人,追溯可查

通過線上流程固化企業管理制度,紅圈系統明確各層級審批權限與責任邊界,例如不同金額的付款、不同規模的變更執行差異化審批流程,避免權責模糊;所有業務操作、審批決策均實現電子留痕,出現問題時可快速定位具體決策者與執行者,實現精準問責;同時系統自動采集各組織、個人的關鍵績效數據,支持“一企一策”的差異化考核,為責任落實與精準激勵提供數據支撐。

三、不止合規:紅圈方案的三大核心價值

對央國企來說,穿透式監管不是“負擔”,而是提升管理能力的契機——紅圈的方案,能從合規走向更深層的價值創造。

1.合規與風控:筑牢安全底線

全流程在線+數據實時貫通,完美滿足“三重一大”監管要求。資金、成本等核心風險能被智能預警、精準管控,從制度上防范違規操作,讓企業經營更穩健。

2.提效與降本:實現精益管理

把管理制度嵌入業務流程,日常事務自動化處理——比如自動匯總數據、生成報表,減少人工干預。集團與項目部的協同效率顯著提升,運營成本直接降低,實現“精益化管理”。

3.賦能與增值:沉淀數據資產

不止滿足監管,更能為企業積累寶貴的數據資產。靠全過程審批留痕和數據穿透能力,為戰略決策提供依據,最終提升工程品質和企業核心競爭力,驅動高質量發展。

四、怎么落地?“三步走目標+四步走路徑”

穿透式監管的落地不是一蹴而就的,紅圈給出了“務實推進”的策略,確保平穩過渡。

1.先明確三大建設目標:看得清、管得住、防得牢

紅圈解決方案的目標很清晰,就是幫央國企達成三大核心訴求,精準對接監管要求:

a. “看得清”:全局可視,無管理盲區

集團總部能實時、透明掌握所有層級企業、所有在建項目的真實運營狀況 —— 進度、成本、資金、質量、安全等關鍵指標一目了然。 解決 “全級次、全鏈條” 覆蓋難題,依托數據穿透能力實現全域可視,真正實現 “向下看清每一級”。

b. “管得住”:流程可控,無執行偏差

把管理制度和審批權限固化到系統里,“三重一大” 決策、重大資金支付、關鍵業務流程都能合規受控。不會再出現 “制度在紙上,執行在體外” 的情況,權力濫用、執行走樣的風險大幅降低。強化對關鍵流程和重大事項的實質管控,通過過程審批留痕實現業務與權責穿透。

c. “防得牢”:風險預警,無事后 “救火”

建立主動式風險防控體系,用 AI 模型智能識別潛在風險、早期預警、快速處置。過去 “出了問題再補救” 的被動模式,變成 “提前發現、及時干預” 的主動防控,保障企業穩健經營。實現了對重大風險的動態監測與預警,落實風險穿透

2.再按四步路徑推進:循序漸進建閉環

紅圈采用 “分層建設、分步推進” 策略,構建一個持續優化的良性閉環,建設路徑遵循清晰的四步走策略:

第一步 “打通數據”:先統一數據標準、貫通系統,讓集團數據可視可信,打好監管 “地基”;

第二步 “適配業務”:把監管要求嵌入項目全流程,讓制度在業務中 “落地生根”;

第三步 “智能預警”:用數據模型實現風險自動預警,變被動為主動;

第四步 “安全閉環”:保障數據安全,形成 “執行 - 監測 - 預警 - 整改” 的管理循環,提升企業自控力。

五、為什么適配央國企?紅圈。的獨特優勢

央國企的組織架構復雜、管理需求個性化,普通系統很難適配,而紅圈針對性解決了這些問題:

PaaS平臺:靈活適配個性化需求基于低代碼PaaS平臺,能快速調整以適配復雜組織架構,避免“一刀切”的不適配問題,企業可根據自身情況定制功能。

強集成能力:打破現有系統壁壘通過API接口能與用友、金蝶等財務系統、ERP系統,以及國資監管平臺無縫對接,不用推翻現有系統,實現數據互聯互通。

安全合規:滿足高等級數據要求提供網絡鏈路加密、數據二次加密、多副本異地災備等措施,完全符合央國企對數據安全、業務連續性的嚴格要求。

SaaS模式:降低成本,長效適用采用“以租代購”的SaaS模式,減少初始投入成本,還能通過持續系統更新,確保長期適配監管新要求。

從“管得住”到“活得好”,紅圈做戰略伙伴

對央國企來說,穿透式監管不是“束縛”,而是推動治理體系和管理能力現代化的契機。紅圈工程管理系統不止是一套工具,更是能幫企業實現“看得清、管得住、防得牢”的戰略伙伴——既滿足監管要求,又能激發內部活力,在“合規”與“發展”之間找到平衡,最終助力央國企實現高質量發展。

近來,“數字化轉型”成了一個高頻詞,且熱度不斷在增高。業內許多人士都在談論這個話題,大有誰不談“數字化轉型”誰就是個“落伍者”之狀。為便于在相同語境下討論問題,今天我也湊個熱鬧,以“數字化轉型”為題,談一點粗淺認識,就教于同行。

京公網安備 11010802037035號

京公網安備 11010802037035號